Research

研究紹介

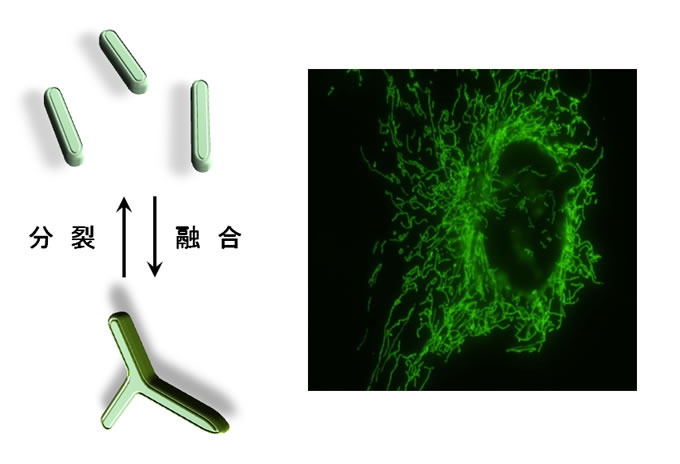

- 図1 ダイナミックなミトコンドリア

- (左)細胞内のミトコンドリアの形は、融合と分裂を切り返しながら維持されている。(右)マウス細胞内のミトコンドリア(緑)を蛍光顕微鏡にて観察した様子。写真は生物物理(2011)より引用。

細胞内のエネルギー工場と呼ばれるミトコンドリアは、真核細胞には不可欠のオルガネラである。その「形」は特徴的で、細胞質全体に管状の網様構造を形成・分布し、ダイナミックに分裂と融合を繰り返している(図1)。最近の研究から、このようなミトコンドリアの動的な特性(ミトコンドリア・ダイナミクス)は、私たちの健康と強く結びつくことが知られるようになってきた。例えば、ヒトにおけるミトコンドリア・ダイナミクスの異常は、神経変性疾患や脳の発育障害、さらには過度な炎症などを引き起こすことも報告されている。

私たちの研究室では、ミトコンドリア・ダイナミクスが「どのように調節」されており、またこの現象が「どのような生理的な意味」を持つのかに関して、そのメカニズムを分子レベルで解き明かし、最終的には細胞から個体に至るまでの生理的な重要性を理解することを目指して研究を進めている。

主な研究テーマ

ミトコンドリア・ダイナミクスのメカニズムに関する研究

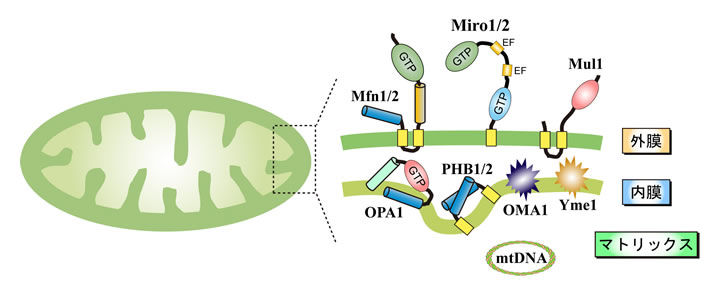

- 図2 ミトコンドリア・ダイナミクスに関わる主なタンパク質群

- ミトコンドリア・ダイナミクスを調節するタンパク質群は、これまでに数十種類以上見つかっており、その多くが酵素機能(GTPase、プロテアーゼ、ユビキチンリガーゼ等)を有している。

ミトコンドリア・ダイナミクスに関わる分子群は、酵母からヒトに至るまで広く保存されており、その多くが独自の酵素活性をもっていることが知られている(図2)。私たちは、これらタンパク質の構造や機能(活性)、さらには新たな相互作用因子の探索も視野に入れて、分子的な視点からミトコンドリア・ダイナミクス調節の仕組みを明らかにしたい。

- 関連論文

- Ban et al. (2025) J. Biol. Chem.

- Nakai et al. (2024) FEBS Lett.

- Yoshinaka et al. (2019) iScience

- Koshiba et al. (2011) J. Biol. Chem.

- Koshiba et al. (2004) Science

ミトコンドリアと抗ウイルス自然免疫に関する研究

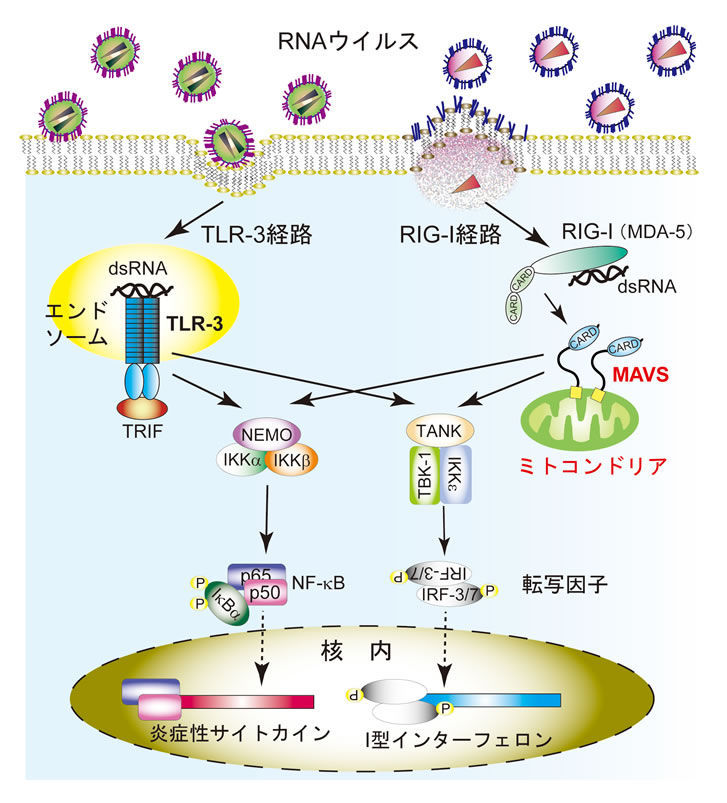

近年の研究から、ミトコンドリアはエネルギー産生や代謝のみならず、病原性微生物(ウイルス)への感染に対処する免疫反応の主要な場としての働きも明らかになってきた(図3)。私たちは、この免疫系に関わるタンパク質群の機能解析を中心に研究を進めている。特に、ウイルス感染とミトコンドリア・ダイナミクスとの関わりについて着目しており、最終的にはミトコンドリアが免疫反応のプラットフォームとして選択された理由にも迫りたい。

- 図3 哺乳動物における抗ウイルス自然免疫とミトコンドリア

- ウイルス感染により細胞内に侵入したウイルス由来のRNAは、そのセンサーとして働くRIG-I分子により認識される(RIG-I経路)。その後、感染した情報がミトコンドリアを経由して下流の分子へと伝達され、最終的にI型インターフェロンや炎症性サイトカイン等の産生に繋がる。図は医学のあゆみ(2018)より引用。

- 関連論文

- Yasukawa et al. (2020) J. Biol. Chem.

- Yoshizumi et al. (2017) Sci. Rep.

- Yoshizumi et al. (2014) Nat. Commun.

- Sasaki et al. (2013) Biochim. Biophys. Acta

- Koshiba et al. (2011) Sci. Signal.

- Yasukawa et al. (2009) Sci. Signal.